- 「眉村卓の異世界物語」刊行委員会

- 岡本俊弥編集、村上知子協力

- オンデマンド版1320円

- 2022.10.20発行

掉尾には、異世界から現実への出口として、もう一組の父子のお話が置いてあります。

巻末は、当時の視点の検証で読み解く、眉村卓インサイダーSF論で締めくくられています。(以上、『眉村卓の異世界物語』編集後記より引用)

【詳しくは『眉村卓の異世界物語』関連本】と、【トリビュート作品の並び順の意図(合いの手いり。著者略歴もあり)】も参照して下さい。

- 眉村卓著、日下三蔵編、まめふくイラスト

- 竹書房

- 1430円、Kindle版1287円

- 2021.3.3発行

初収録作品多数、日本SFの巨匠の知られざるショートショート傑作集

大きな戦争が起きて、どうやら世界は終わるらしい。しかし、そんなニュースは流れない。戦争の噂はデマだったのだろうか……。

不気味な“日常”を描いた表題作ほか、ムダをはぶき効率化を突きつめた企業の行く末「ムダを消せ!」、クイズ番組に人生を賭けるクイズのプロたちの熱き戦い「テレビの人気者・クイズマン(人間百科事典)」等、未収録作品と未文庫化作品を多数収録。実は眉村先生は、あの星先生の二倍以上の作品数を書かれてます。

- 眉村卓著、日下三蔵編、まめふくイラスト

- 竹書房

- 1430円、Kindle版1287円

- 2022.9.1発行

読めば世界がずれてくる、ぶれてくる。気づいたとき、あなたはすでに別世界。現実と幻想の狭間に迷い込む傑作短篇集。

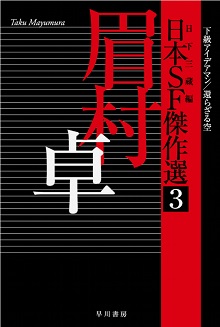

- 眉村卓著、日下三蔵編

- ハヤカワ文庫JA

- 1650円、Kindle版1485円

- 2017.12.6発行

現代日本SF第一世代作家6人の傑作選を日下三蔵の編集により刊行するシリーズ。第3弾はアイデアSFの名手、眉村卓。SFコンテスト佳作のデビュー作「下級アイデアマン」、醜い宇宙人をめぐり美醜の基準を問う「わがパキーネ」ほか“異種生命SF”13篇を第一部に、人間とそっくりなロボットが共存する社会の陥穽「準B級市民」、ジュヴナイル中篇「産業士官候補生」ほか、組織と個人の相克を描く“インサイダーSF”9篇を第二部に収録する初期傑作選。

スマホ等で書影・粗筋が表示されない方は、こちらを見て下さい。

昨年7月にブックレビューさせて頂いた『眉村卓の異世界通信』に続いて、オンデマンド出版された『眉村卓の異世界物語 トリビュート作品集』が今年の10月に出たので、またブックレビューをさせて頂くことになりました。

編集の岡本俊弥さんと刊行委員会の大熊さん、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

眉村さんの教え子(生徒)さんの文章を集めることは、この企画で私がぜひやりたかったことなので、満足しています。

カルチャーセンター関係は私が担当しました。しかし生徒さんに直接の知合いはいません。眉村さんの教室を新しい講師の方が引き継がれている場合は、その方にとりまとめをお願いできましたが、引き継ぎ手がなくて教室自体がなくなってしまったセンターもあります。

カルチャーセンターに問い合わせましたが、すでに一年以上経過しており記録が残っていないとのつれない返事。まあ個人情報ですからね。

最近は個人情報保護法がありますからね(汗;)

そこで村上知子さんのお手をわずらわし、お通夜とお葬式の芳名帳から、〇〇センター生徒といった添え書きのある方をピックアップ、それらの方の住所に寄稿依頼状を送っていただきました。追悼文は私宛にメールしていただいたのですが、この方たちは、眉村さんが亡くなって教室がなくなってからもグループを作ってつながっておられました。

そんなわけで、お葬式には所要があっていけなかった仲間がいるのですが。どうぞどうぞ。ということで、ずいぶんな人数になりました。それらの追悼文は(雀部さんもお読みになられたように)本当に心がこもっており、且つ、全部読みますと、眉村さんがいったいどのような講義をなさっていたか、どのように生徒さんと心を通わせておられたか(講義後も含めて)が、一枚の絵のように合成されてきまして、なかなか大変ではありましたが、ああこれぞ編集冥利だなあと感激したことでした。

今回は作家としてのご参加ということで、どういったところに心を配られたのでしょうか。“テイニー”で村上知子さんの「丸池の畔で」と呼応されているのは偶然ですよね。

今回、トリビュート作品集ということでまず思いついたのが、眉村さんの小説の文章を使って、それを切り貼りし、眉村さんぽいストーリーをでっち上げる、というものでした。つまりコラージュ小説ですね。

目のつけどころはよかったと思うのですがなかなか、これが言うは易しやるは難しで、時間が潤沢にあればなんとかなったかもですが、どう見積もっても締め切りに間に合わない。ということで、いったんは提出を諦めたのでした。締め切りまで一ヶ月を切って、ふと、「うどん足」(言うまでもなく出典は『その果てを知らず』)という表現が自己増殖し始め、かつ、コラージュは無理でも文体模写ならなんとかなるかも、と、急にその気になり、岡本編集長にお願いして締め切りを延ばしてもらい、山の上ホテルはさすがに分不相応、京都のビジネスホテルに自主カンヅメして書き上げました。その辺のいきさつは作中に反映されていますね。

確かに。執筆に七転八倒する様が目に浮かぶようでした(笑)

上記ページで「2022年3月23日に行われた、オンライン授賞式」も観ることが出来ますね。これを拝見すると、『眉村卓の異世界通信』に込められた想いが、きちんと評価されての受賞のようで、大変良かったです。

USではプロ出版を含む紙の本の1割が、オンデマンドになっているという話もあります。

手元に、送っていただいた表紙カバー付きのものと、Amazonで購入したカバーのないものと二種類があって、Amazonで購入したものには、ISBNコードが付いてました。奥付も若干違いますね。

カバー付きは著者用・寄贈用専用です。中味はどちらも同じですから、優劣を付けるためではありません。寄贈版をお持ちの方も、よろしければAmazon版をお買い求めください。

よく知らないのですが、作家のトリビュート作品集というのは、珍しいのでしょうか。

『伊藤計劃記録』には、アニマ・ソラリスのインタビュー記事も収録されました。最初で最後かも(汗;)

昨年の『眉村卓の異世界通信』とはコンセプトが違うので、ご苦労されたところも違うのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

小説と追悼文(エッセイ)という違いはあります。前回は一般の書き手が多く、各担当者(制作委員)は集めるのが大変でした。今回は執筆者が限られましたので、とりまとめの苦労は逆に少なかったかも知れませんね。編者としては、どう並べれば印象が高まるかを主に考えました。

その印象が高まる並び方のご苦労とは、どんなところなのでしょうか?

音楽家(歌手)がアルバムを製作する際の、楽曲の順番的なところなのですか。

音楽プロデューサではないので良くは分りませんが、そういうことなのでしょうね。ばらばらだと思われたのなら失敗ですが、読まれてみてどうお感じになりましたか?

どの作品からも眉村先生のミームを感ずることができるという統一感はあります。

最初は、異世界への門が開いて、段々と異世界(異境)に連れ出され、また現実世界へと誘われるという構成かとも思ったのですが違いますね(汗;)

音楽プロデューサーとか編曲家の本を読むと、CDアルバムだと冒頭はこういう曲で、締めはこういう曲でというのがあるし、4曲目にはヒット曲を入れてその次に自信作を入れるとか(LP時代はまた違う)

まあ音楽畑と比べてもしょうがないのですけど、アンソロジーなんかにも順番の法則があったら知りたいなと思いまして……

まず、「異世界の入口」というのはあとがきに書いたとおりですが、眉村さんの作品は、電子版のない近作がなかなか入手できないという事情があります。日下三蔵編コレクションでレアな初期作が読める反面、(ピンポイントで古書を探せばありますが)ちょうど良い時期の作品がない。読めばお分かりのように、これも初期作より洗練されていますので、忘れられるのはもったいないですよね。

次の芦辺さんの作品は過去に戻って70年代の記憶、北野さんや私の作品(ちなみに「養成所教官」は「二〇〇一年宇宙の旅」初公開時を記念した、SFマガジン宇宙SF特集号に載ったものです)はその前後の時代がベースです。

藤野さんの時代はずっと後ですが、これはショートショートなので長めの作品の間に挟んでいます。雫石さんは個人のナマの体験と《司政官》をソフトに結んだものですね。高井さんは70年代の原体験がベースとなるショートショートで、これも読む順番を考えて配置しています。

管さんの作品は短編集の表題作にもなった重量級の作品ですが、眉村作品との結びつきは今回初めて明らかになりました。重い作品の後は、竹本健治さん河内実加さんの作品で気分を変えていただいて、次の朗読再生で一挙に過去へと戻っていただくという趣向です。

椎原さんの後日譚は正統派のトリビュート、深田さんはちょっと捻った作品でモデルとなった作品はないと思います。大熊さんは晩年の作品のパロディ、石坪さんは今風の中高年リストラをインサイダーSF風に描くと「宇宙の熱死」になったという不思議な作品です。これら4作品は読みやすい配置にしています。

村上知子さんの作品は、眉村さんと知子さんがロンドンを旅した際の雰囲気を反映した作品です。SFではないのですが、あり得たかも知れない対話に父娘の関係が浮かび上がります。つまり、現実への出口というわけです。

順番に読んでいった際に、テーマや長さなど、強弱、軽重がお互いの作品同士で干渉し合わないように並べたものですね。

《司政官》は(『引き潮のとき』を除けば)、眉村さんの作家歴からすると中期ですからね。今回の書き手の皆さんの年代とずれるのでしょう。本当は宇宙SF枠の作品も欲しかったのですが、内容をあらかじめ規定したわけではないので、結果的にこうなったというわけです。

宇宙SF枠となると、コアSFの薫り高い岡本さんの「時の養成所」も少し外れますか。

記憶を呼び起こすために昨年出たショートショート集『静かな終末』と、今年出た短編集『仕事ください』を読み返してみました。

なるほど。

どの物語にも眉村卓先生のミーム(脳内の複製可能な情報)が確かに息づいてます。

そう言えば、『眉村卓の異世界物語』の扉に“その返信は時を超え過去に遡り、われわれの遺伝子配列に書き込まれていたのです。”とあり、これは至言だなぁと感じ入りました。

巻末の堀晃先生による「インサイダーSFはいかに生まれたか」を除外すると、15作品が収録されています。

私の独断と偏見でサブジャンル分けをしてみると、うち10作品が私ファンタジー(妻ファンタジー含む)、SFが2作品(過去の音源含む)、インサイダーSFが3作品、ホラーが2作品、ハチャハチャ系が2作品(マンガを含む)。15作品を超えているのは重複ありだからです(汗;)

私ファンタジー系の作品が多い気がしました。

読み返して以下に簡単にまとめてみました。

『眉村卓の異世界物語』関連本

こうやってみると、確かに眉村先生のトリビュート作品集になってますね。

各作者の年齢層が比較的近いのも我々の世代には取っつきやすい印象です。

『眉村卓の異世界物語』を出された目的というか意義を想像してみたのですが、追悼という意味合いは当然として、我々はこういう形で眉村先生のミームを継承していますという決意のようなものが感じられました。

2015年以降THATTA ONLINE、チャチャヤング・ショートショート・マガジンなどの媒体に小説を執筆。短編集『機械の精神分析医』を2019年に、『二〇三八年から来た兵士』『猫の王』を2020年に、『千の夢』を2021年にそれぞれアマゾンPOD、キンドルで出版。また、海外オンラインのFudoki Magazine、Lockdown Sci-Fiなどでも英語翻訳版の紹介がある。

2003年より「眉村卓さんを囲む会」主催。2013年、眉村卓さんデビュー50周年を期してチャチャヤング・ショートショートの会を発足し「チャチャヤング・ショートショート・マガジン」創刊、編集担当となり現在にいたる。

眉村卓さん応援サイト「チャチャヤン気分」https://blog.goo.ne.jp/kumagoro0529