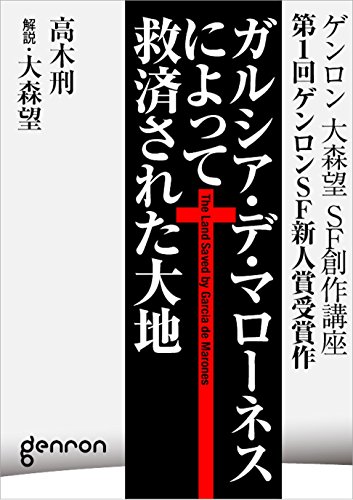

- 高木刑著

- 株式会社ゲンロン

- kindle版378円

- 2018.5.17発行

またもや神の子が死んでいる。

異邦人来訪から約100年を経た17世紀はじめ、地球から遠く離れた不毛の植民惑星。そそりたつ十字架の上で、キリストそっくりの死体が磔になって現れた。

地球・バチカンから派遣された奇跡調査官たちは、次々に信じがたい地異に見舞われる――。

- 早川書房

- 1200円

- 2020.6.25発行

高木ケイ著、平庫ワカイラスト

舞台はアメリカ、UFOとエイリアンに関するノンフィクションを書くために関係者に取材中の主人公が遭遇する驚くべき事件とは……

高木先生初めまして。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

高木先生が「ゲンロンSF創作講座」に参加された経緯は「cakes」で拝見したのですが、そもそもどうしてSFを書こうと決意されたのでしょうか。

小さい頃は読書が好きで、子供向けのSF小説を図書館で借りて読んでいましたし──小学校二年生の頃、教室の改装工事のため、一年間まるまる図書室を教室代わりに過ごすというめったにない経験をしたこともあります──中学生の頃には両親の本棚にあった星新一や筒井康隆を読み漁った経験があります。とはいえ、SF小説というジャンルを特に意識して何かを読んだという経験はありませんでした。

当時の私にとってSFは未知の領域でした。ただ、そこにはなんだか自分にとって面白そうなものがあるのではないかという期待だけがあった。昔のインタビューでは「教養としてのSF」という言葉を使っていますが、今まで触れたことのなかった未知の文化、その文化が積み上げてきた歴史と価値観に対して漠然としたリスペクトと関心があったわけです。

何かきっかけがあって、背中を押してもらえば今すぐにでも飛び込んで、きっと夢中になれるもの──当時の私にはSFというジャンルはそのようなものとして写っていました。だから飛び込んでみた。

東さんの言葉を借りるなら「観光」といってもいいと思います。観光客になって、SFを体感して、創作について意見交換できる仲間を見つけて、できれば講座にも何か爪痕を残せたら楽しいだろうな、という気楽な感覚で作品を提出してみたのです。

そうしてやってみたら、自分が創作で今まで使ったことのない感性が反応して、思いがけない仕事をしてくれた。今までの人生経験で得てきた知識やイメージが、SFという触媒を通じて様々な化学反応を引き起こしてくれた。それを皆さんに評価していただいた。

ですので何か決意をもって、さあ、これからSFに取り組むぞ、といった瞬間は──まあなかったことはないとは思いますが、まったく記憶にありません。偶然に導かれ、誘われるがままに一年間書き続けていたら、思いがけない景色の下、思いがけない人々と出会うことができた。私にとってSFとはそういった場所です。

「ガルシア・デ・マローネスによって救済された大地」の後書きで、大森先生が“レム『ソラリス』、小松左京「氷の下の暗い顔」、シモンズ『ハイペリオン』、チャン「地獄とは神の不在なり」など、さまざまな名作を想起させる本格SF”と評されていますが、私も『ソラリス』と『ハイペリオン』はすぐに思い浮かびました。特に『ソラリス』が好きなSFファンには大推薦できる作品だと思います。

あと、キリスト教濃度がこってりで、キリスト教圏の作家が書いたと言われたら信じます。ミッション系の学校に通われていたとかはないのでしょうか?

もともと幼稚園がキリスト教系で小学校低学年まで日曜学校に通っており、大学も文学部キリスト教学科卒業なのでかなり縁があるとは思います。ただ「文学部」が頭についている通り、信仰というよりは文学的な興味に導かれた──そもそも大学受験に失敗してここにしか入れなかった──ものであって、「ガルシア~」で使った知識はほとんどが執筆当時に一から調べて盛り込んだものです。平凡社『中世思想原典集成』全21巻を注文して目を通せるだけ通しました。13万円しました。この作品の資料代だけでSF創作講座の受講料超えてます……。

まあ、巻末の引用資料を拝見しただけでもなんか凄そうだとは思っていましたが。

今までに得た知識や経験が生きたというより、キリスト教にしろ、SFにしろ、書きながら改めて勉強していった部分が非常に大きいです。SF創作講座という、短い期間で作品を継続的に仕上げていく特別な環境では、書くことと並行しながら先行作品について学び続けることが求められました。雀部さんが挙げられた作品についても、そうした中で出会ったものです。

本屋に並んでいる有名な作品の隣にこっそりと自作を忍ばせるような、そのように書くことを講座では常に意識していました。

聖書関連からの効果的な引用も決まっていると思いますが、異星とキリスト教を最終課題に取り入れられたのぱ何故でしょうか。

「ガルシア~」の舞台は地球から遠く離れた星ですが、背景として想定しているのは近世初期のヨーロッパです。当時の学問といえばスコラ学であり、科学知識はいまだ聖書とアリストテレスの強い影響下にありましたが、通俗的な暗黒時代のイメージのように数百年に渡る思想的な停滞が続いていたわけではなく、特に12世紀以降イスラム科学の影響を受け、作中でも名前を挙げたロジャー・ベーコンやニコール・オレームなど、いわゆる17世紀の科学革命に先立つ形で自然観察に基づく独自の発見と理論の担い手が存在したわけです。そして彼らは敬虔な修道士でした。

もちろん彼らの思想は聖書というテクストに縛られており、それゆえ明らかな限界があるのですが、自らの信仰を守りつつ世界と格闘して導かれた個々の思想の面白さには惹かれるものがありました。科学と信仰、その他さまざまなものが未分化だった時代において、科学的思考と呼ばれるものが芽生えようとしている、科学が始まろうとしている。その空気を想像した上で切り取って、SFという科学的空想を扱うフォーマットで描いてみたかったというのがまずあります。

一方、科学が始まろうとしていた時代は大航海時代の真っただ中でもありました。当時、イエズス会やフランシスコ会といった修道会は世界各地に修道士を派遣しており、彼らはその土地の習俗や気候などについて多くのことを書き残しています。もし彼らを宇宙に連れて行ったら、世界についてどのように理解するだろうか。ケプラーやガリレオなど、のちの科学革命の主役たちの発見を支えたのは望遠鏡などの最先端の観測機器でした。それ以前の時代の人々に、もっと詳細な観測記録を、今の人類以上の経験を与えてみたかったのです。

SF創作講座を受講する前後で山本義隆『磁力と重力の発見』、アーサー・ケストラー『ヨハネス・ケプラー』といった面白い科学史の本や、ロバート・J・ソウヤー『占星師アフサンの遠見鏡』のような、まさに科学が生まれる時代を扱ったSFと出会えた、その影響も大きかったと思います。それらの影響で講座第一作「チコとヨハンナの太陽」は書かれ、「ガルシア?」もその延長線上にあります。

第二回のテーマは「『変な世界』を設定せよ」で、この作品の「内容に関するアピール」を読むと、“「もし地球が謎の宇宙生物に覆われてしまっていたら」”という設定で、そのことが人類の文化・文明や精神にどのような影響があるのかが綿密に考察されていてしびれました。これだけで十分SFしてますし、実作本体もカタルシスのあるラストが見事でした。最近、初めてシベリア上空経由路線の航空機にのったのですが、上空から見渡す限りの雲を見て、この雲の上に立って夜明けを見ることが出来たらどんなに素晴らしことだろうと思いました。

大森先生からの参考文献がアシモフの「夜来たる」ということで、「真の昼来たる」とでも言うべき作品(一応偽の昼と夜はあるので)。「夜来たる」系の作品が好きな諸氏には大推薦です。

第一回目は、テーマが「『これがSFだ!』という短編を書きなさい」で、高木先生も梗概と「内容に関するアピール」を出されているのですが、アプローチからして全然違います。というか、総ての課題でアプローチの仕方(アイデアの出し方)が異なってますよね。そこは、意識してされていたのでしょうか。

自分の作品をSFとしてどう読ませるか、どのようにアイディアを提示すればSFというジャンルの中で面白く読んでもらえるものになるか。第二回以降はここを特に意識して、試行錯誤していきました。結果的には早い段階で一つの答えを得て、評価を頂くことができたのですが、とにかく自分がSFとして書ける範囲を、講座を通じたコミュニケーションの中で少しでも開拓したかった。結果的には思い通りのものが何でも面白く書ける、という具合にはいきませんでしたが──まあ、おそらくどのようなプロの小説家でも、そんなことはできないと思いますし、実際講座でも講師のどなたかからそのような話がありました──得意な題材、苦手な題材をある程度把握することはできました。そしてそれは、自分が思っていたものとまったく違ったものでもあった。SFについてもそうですが、たとえばある歴史的な時代を背景に小説を書いたことなど、私は今までまったくなかったのです。ですがいったん面白そうなアイディアを思いついてしまった以上、とにかく書いてみようと思い立ち、そして実際、なんとか形にすることができた。

それどころか、短い期間で目新しい舞台を設定し、自分のよく知っている範囲の科学知識でSFを書くという条件では、過去を舞台にした方がむしろ書きやすかった。結果的には書き上げた実作6作品のうち、4作品が過去を舞台にしたものです。毎月題材を考え、発表するというあのような機会がなければ、これらの作品はおそらく一生書かなかったと思います。講座を通じて得たいくつもの幸運な出会いのうちの一つでした。

以前のインタビューにも書いたのですが、実は、八島先生の創元SF短編賞受賞作の「天駆せよ法勝寺」と高木先生のゲンロンSF新人賞受賞作「ガルシア・デ・マローネスによって救済された大地」(もう一つ中里友香先生のキリスト教の神と吸血鬼が題材の『黒十字サナトリウム』)をほぼ同時期に読んだのでより一層楽しめました。

なんかキリスト教とSFは、とても相性が良い気がします。

これはさきほど高木さんからうかがった「科学が生まれる時代を扱ったSF」にも通ずるものがあるのではないかと思いました。

「天駆せよ法勝寺」は、ゲンロンSF創作講座で梗概が披露された時の印象が強く残っています。SF創作講座一期生で、小説家として活躍されている高橋文樹さんがホストを務めている「ダールグレンラジオ」というSF創作講座を応援するポッドキャスト番組があるのですが、私がゲストとしてお声をかけていただいた回が、ちょうど八島游舷さんが「天駆せよ法勝寺」の梗概を提出された回で、高橋さん、それから櫻木みわさんと、とても面白そうな作品になりそうだと話に花が咲いた思い出があります。

SFとキリスト教については、科学と宗教という面を取り出して考える限りでは、一般的には相容れない部分が強調されがちな題材ではありますし──特に私たちの世代について言えば、1995年にオウム真理教が起こした一連の事件の影響などもあって、安易に両者を混ぜ合わせることについての警戒心もあるのではないかと思います。ただやはり、先ほども触れたとおり、そこには共通点というか、連続性みたいなものも確かにある。八島さんの考えられた佛理学の面白さも、もともとの仏教が積み上げてきたこの世界についての理論があってこそだと思います。そしてそれは、ひとつふたつの作品だけでは到底汲み尽くせないほど豊かな可能性の宝庫でもある。SFの歴史を振り返ってみれば、キリスト教をモチーフにした優れた作品は数多くありましたし──最近の作品でもテッド・チャン「オムファロス」などがありましたね。われわれの宇宙は一つの物理法則に従っているわけですが、宗教というモチーフを組み合わせることによって、ありえたかもしれない別の宇宙の可能性を考えることができる。そしてそれは私たちとまったくの無縁のものではなく、そのような別の宇宙の可能性は私たちの世界のいたるところに文化として、歴史として埋め込まれている。だからこそ面白いのかもしれません。

高木刑先生の「西中之島の昆虫たち」は石黒達昌先生を彷彿とさせる研究論文的なコメントが入ったクールな短編に思えましたし、二進法で会話する動物たちの冒険「キッド・ラクーンの最期」も大変スタイリッシュに感じました。

アイデアを惜しみなくぶち込んで構成力でまとめていくスタイルだとお見受けしました。ただ、アイデアの量に比して、長さの指定があるので書き切れてないというもどかしさを行間からかんじたのですが、もっと長ければもっと完成度の高い作品が生み出されたようなきがしました。そこらあたりはどうなんでしょうか

講座で披露した作品はいずれも、序盤の展開をじっくり描いて中盤で前提をひっくり返す、あるいは大きな事件を持ってくるという構成を意図的に取っていたので──単純に、そのような作品が好みなのです──どの作品も文字数が多くなってしまって書き上げるのに苦労した記憶があります。毎回毎回、もっと短くならないのか? ということばかり考えていたので、長く書き込むことによってもっと完成度が高くなったのでは……という風には書いている途中ではあまり思いませんでした。ですが確かに、たとえば「キッド・ラクーンの最期」については明らかに後半駆け足気味の部分などもありますね。もしかしたらいつか、書き直すことになるかもしれません。

実は短くしたかったんですね。それは私の読み込みが足りませんでした。「面白い!ここんところもっと読みたい」と思いながら読んでいたもんで。「キッド・ラクーンの最期」のアイデアでいうと、二進法言語の功罪の具体例とか。まあ講座のプログラム上、時間的に無理なお願いなのは承知の上なのですが(汗;)

アイデアということでは、「西中之島の昆虫たち」で講評の際、小川一水先生から「ラストシーンでもっと現実離れした状況に物語を着地させても良かったんじゃないか」という話を伺い、ああ、しまったなと感じたのは特に記憶に残っています。というのも、ラストについては別の展開、まさに小川先生が仰ったような展開も考えてはいたのですが、話を終わらせる過程でどうしても上手く組み込めなかったというか、疲労困憊してそこまで盛り込めなかったというか、結局その展開はちょっとした思い付きのまま書いていく過程で消えてしまったわけなんです。それをまさに指摘されてしまった、というのは悔しい体験でした。

きっとアイデアというものは、労力を厭わず、惜しみなく注ぎ込まないと、いつの間にか蒸発して消えてしまうものなのでしょう。少なくとも私自身は、そう考えているのだと思います。

アイデアというと、ちょっと実験的な作品である「ホモ・テトリミノ」)も、もの凄く手が込んでいて面白かったです。まあ読む人を選ぶ系統の作品だとは思いますが。25,6年前に商用BBSでショートショートの競作をやっていた時に凄く受けた作品があるのですが、プログラミング言語で書かれてます(笑)たぶん参加者の半数くらいがSE関係で、残りの参加者もソースを読めばだいたい分かる人たちという。「暗黒時代のプログラム」(kneo氏作)、酉島伝法先生にはちょっと受けました(笑)。

「ホモ・テトリミノ」は、HTMLでもっとフォントの映像処理が簡単にできたら面白いのにとは思いました。小説では無くなるかも知れませんが(汗;)

「ホモ・テトリミノ」は宮内悠介先生からの「遊べ! 不合理なまでに!」というテーマを受けた作品ですね。この作品に限った話ではありませんが、書きながら試行錯誤しているうちにどんどん興が乗ってきて盛り込んでしまいがちで……。SF創作講座を含むゲンロンスクールの投稿はWordPressを介して行うのですが、ここで実装されている機能をスクール史上一番駆使した作品にしたいと思って取り組みました。フォントサイズを変えることでわざとレイアウトをぐちゃぐちゃにして文字を被らせたり、mp3を埋め込んだり、実装はできませんでしたけどラストシーンでスクロールに合わせてテトリミノが落ちてくる演出を考えたり、楽しかったです。WordPressという制約に対する挑戦でした。

ただ、実作講評の先生方には文章を印刷して紙で渡すルールになっていたことを完全に忘れていました。なぜあの努力を、小説を面白く推敲する方向に使わなかったのか…

ラストで頭だけになっても生かされている男勝りで小悪魔のボールトン嬢がサバサバしていて、何故かあまり悲壮感を感じさせませんね。このラストは最初から決められていたのでしょうか。

「自分の書いた梗概の内容アピール」が毎回求められるというのは、SF創作講座の大きな特徴だと思います。私は途中から、とにかく自分の書こうとする作品や自分の能力を「下げて見せる」文章は書かないように心がけました。ある種の批評的観点と言うと大げさですが、自分が書こうとするものに対して何かポジティブな可能性を見出してやる、書こうとする作品に対する一番乗りの好意的かつ独創的なレビュー、理想の内容アピールというのはそのようなものだと思います。ですので基本的にアピールについては、梗概をだいたい書き終わった後に考えていたはずです。作品のテーマというのは建物の土台や足場のようなもので、建物の設計に合わせてどんどん変わっていったり、複数のテーマが作品のあちこちを勝手に貫いたりした末に、最後にはすっかり見えなくなってしまう、ですからアピールした内容が最終的にどれだけ作品に反映されているかという点ではちょっと保証できないのですが、もしこのインタビューを読まれているSF創作講座受講生の方、受講を考えている方がいらっしゃったら、ぜひアピールにも注目して欲しいです。

ラストの展開については、梗概で書いてある以上の詳しい展開はほとんど決めていなかったと記憶しています。悲惨な展開でも悲壮感を感じさせない、というのは意識的にそう脚色しているはずです。設定と物語展開に従うとどうしてもバッドエンドにせざるを得ない、というところからでも、登場人物の世界の捉え方なり新しい展開なりでポジティブな雰囲気を作り出す。講座を通じて、エンターテイメントとして他人に読ませる小説を書く上で、この点は一貫して意識しているつもりです。もちろんそのようなポジティブな雰囲気は、状況に対する無力感によって引き出されている部分もあるので、単純なハッピーエンドという風にはいきません。「コランポー~」については、ボールトンという人物が複雑さというよりは記号的な魅力を押し出した、いわゆる「キャラ立ち」を目指したキャラクターであったことが独特の雰囲気に貢献していると思います。主人公のシートンがいささか独善的で「少し間違ってる」キャラクターであるのと合わせて、この二人の登場人物の造形は自分の中で新しい課題として挑戦して、それなりの手ごたえを当時得ることができました。

「親しくすれ違うための三つ目の方法」、SFマガジン(2020/08月号)巻頭掲載!おめでとうございます。これはSFマガジンサイドから依頼があったのでしょうか。

SFマガジン6月号に掲載された、今年2月の日本SF大賞に合わせて行われたトークイベントにて、ちょうど飛浩隆先生から名前を挙げていただいたのがきっかけだったようです。直後にトークイベントに来場していたハヤカワ書房の溝口力丸さんからご連絡をいただき、私の方からも機会があればぜひ、という形でお返事させていただき、今回の掲載につながった形です。

締め切りが4月いっぱいだったので、件のニュースは原稿に向き合いながらTwitterで見た記憶があります。作品の構想としては、宇宙人とのコンタクトやアブダクションという個人的な体験、証拠もなければ信じられないような、でもその体験によって人が深く傷つけられてしまったり、大きな影響を受けた、そういった体験に対して、その体験の告白を聞いた人がどのように接すればいいのかということを軸にして考え始めたので、未確認飛行物体という現象そのものについてはその後調べていくうちに興味を持ったという形です。

直接意識して近づけたわけではないのですが、確かに展開が同じですね。ウルトラシリーズは幼稚園の頃、地方局の再放送で『ウルトラQ』から順番に観ていましたので、自分にとって初めて触れたSFという意味で、大きく影響を受けていす。特に『ウルトラQ』のバルンガのエピソード、「明日の朝、晴れていたらまず空を見上げてください……」という最後のナレーションは、フィクションの想像力が現実を侵食する感覚の原体験として強く印象に残ってます。

ひぇ~、英題の方を流し読みしてました(恥;)『未知との遭遇』の"第三種接近遭遇”だったとは(汗;)

関係性というと、宇宙人と人間の間の溝(差異)のありようと、その解決法が特に面白かったです。

「チコとヨハンナの太陽」では私たちが普段呼んでいるものの名前を別のものを呼ぶ際に用いたり、「コランポーの王は死んだ」では意味の体系そのものがずれている相手とのコミュニケーションを行ったり、そういった発想は私の中では一貫してあるものなのかもしれません。以前大森望先生が私の作品について、参考として森岡浩之「夢の樹が継げたなら」を挙げられていたのもこのためだと思います。異星人に限らず、人と人とのコミュニケーションは異なる辞書を抱えている者同士の意味のすり合わせのような側面がある。今後も同じようなテーマに取り組んでいく可能性はあると思います。

次回作はぜひ長編が読みたいですので、よろしくお願いします(笑)