ラブライフ(仮)

3.お求めどおりの癒しをお届けいたします

たなかなつみ

数日後、消費者サポートセンターから、その後の進捗状況についてのお知らせが届いた。すなわち。

『お問い合わせいただきました、お客様がお求めになった商品につきまして、交換可能であると先方代理店より快諾をいただきました。つきましては、以下の商品からご希望の代替品を選択いただきますよう要請されております。代替品発送までには、前回と同じく、ご注文日から早くて半年の期間が必要となり、かなりのお日にちをいただくことになるようです。したがって、ご希望であれば、代替品の到着まで、お手元にある機器を試用いただくことも可能とのことです。ユーザー登録は機器の起動時にすでに完了しておりますので、ご安心くださいとも説明をいただいております。詳細については別途添付ファイルをご確認ください。ご意見・ご質問等がございましたら、当消費者サポートセンターに引き続きご連絡ください』

さすが、臑に傷持つ販売業者に対する最高級の刺客と言われる消費者サポートセンター。あっという間に、おれの期待以上の成果を出して解決してしまった。

つまり、少なくとも一年ぐらいは、いま壁に背をつけて充電中の S-146-K との同居を延長できることになったらしい。良かったんだか悪かったんだか。

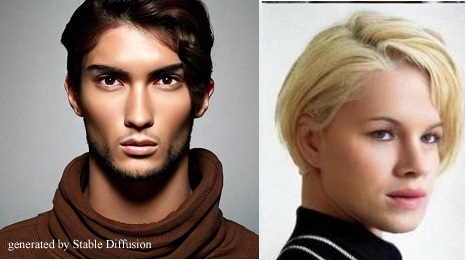

S-146-K と共同生活を続けるにあたり、おれはまず呼び名を付けるところから始めることにした。いちいち「S-146-K」と呼ぶのは長すぎて面倒くさい。それに、そんな呼び名では親しみだっていっかな湧いてこない。なので、そのなかからスタイルの名称のみを抜き出して、「ケイ」と呼ぶことにしたのだ。後ほど、遠い昔に片想いのすえになんとなく失恋してしまった女の子の名前と重なっていることに気づき、大いにうろたえたが、あとの祭りだ。

最初の起動時にオーナーとしておれの個人情報を紐付けたので、ケイは当初おれのことを「ディア」と呼んでいた。オーナーに対するデフォルトの呼び方なのだという。

「おれの名前を登録したりする機能はないわけ?」

そう問うと、ケイはいつも以上に嬉しそうな笑みを見せて、ありますよ、とうなずいた。

「あなたの名前を呼んでもいいのであれば、私はとても嬉しいです」

おぉう、なんだかちょっと嬉しくなってしまうではないか。この、オーナーを喜ばせるプロフェッショナルめ。

それで、ケイにはおれのことを「リュウ」と呼ばせることにした。名前の一部を切り取った呼称で、幼い頃の愛称だ。今ではおれのことを「リュウ」と呼ぶほどに親しいニンゲンは、ホームプラネットにももういない。単純に呼びやすかろうと思い、与えた名前だった。

けれども、ケイがその名をおれに向かって嬉しげに親しげに発声するのを耳にした途端に気づいた。これはまずい。愛情を大いに込めて呼ばれていた幼い頃の記憶とどうしても重なってしまう。

結果的に、ケイに対する自分の勘違いを大きくするきっかけになってしまったのだが、これについてもあとの祭りだった。

愛しさを込めた笑顔を見せて、柔らかな声で、ケイがおれのことを何度も「リュウ」と呼ぶ。

ケイの使用する言葉自体は、日常会話としては不自然なほどに丁寧すぎて、おれにとっては文語体に近いぐらいの感覚がある。けれども、会話の際にケイが見せる表情は優しすぎるほどに優しく、声の抑揚からもおれに対する愛情がいちいち感じられる。いや。「愛情が感じられる」というのはおれの勘違いだ。そう錯覚させられているだけだ。そのことはわかっているつもりだった。

けれども、おれの側の心理的な抵抗とは関係なく、否応なしに錯覚させられ続ける。何しろ、目に入ってくる情報である外見自体が、ただそれだけで気持ちをぐらつかせるほど充分におれ好みなのだ。その好みの外見をもったヒト型がずっとすぐに手が届くほどに自分の近くに居続け、ありとあらゆる場面で自分に好意的な様子を見せ続けてくれる。そのうえに、元もと恋しい対象の名であった「ケイ」という名前を与えてしまい、自分にとても近しい距離の相手しか使っていなかった「リュウ」という愛称で呼ばせるようにしてしまった。

勘違いしないほうが嘘だ。

けれども、その勘違いはどこまでいっても錯覚以上のものにはならない。そのはずだ。

なぜなら、相手はどこをどう切り取ってもヒトではないのだから。それがどんなにヒトに似せて作られているヒト型だとしても、それ自体はヒトの断片すら有していない。そのはずだ。

ケイの言い分を信じるのであれば、複雑な学習機能はないはずだが、当初の目的だった性衝動を向ける対象として扱うことができないことはほぼ確定したので、おれはそれ以外の仕事をケイに与えることにした。

まず、ケイのバッテリー消費をロングモードに設定して、稼働時間をおれの生活時間に合わせた。この星の自転周期はホームプラネットの半分程度で、おれの生活時間とは合わない。現在は、掘り進めてトンネルとなった採掘場の一部を仕切って居住空間にしており、ソルに向けて宇宙空間に展開した集光装置から居住空間に生活光を通しているのだが、その量をホームプラネットと同じ周期に合わせるように調節し、生活時間をととのえるようにしている。そのサイクルに、ケイの稼働時間を揃えるように設定した。おれとは異なり、ここの生活時間に連動させた内蔵時計に合わせてきっちり起床するケイは、おれを起こすことを自分の仕事に含めた。

ケイと同じ空間で、おれの手伝いをさせながら過ごす。家事の手伝いも仕事の手伝いも、宣言どおり、何度教え込んでもケイは失敗し続ける。それでも、腐らずに一生懸命にチャレンジを続ける様は、たとえそれが単なる機械的な動作だとしても、おれの目にはとても愛らしく映った。逆に、まったく進歩が見えてこないケイのそうした特徴にどうしても苛立ちが募り、自身を抑えられそうにないときもある。そういうときは、ケイを居住空間に残したままひとり仕事に出かけることもあったが、当然のことながらケイはそのことに文句ひとつ言うことなく、何もするなと命じておくと、文字どおり、本当に何もせずにおれの帰りを待ち続けた。

ひとりごとのようなおれの言葉に、ケイがひとつずつ反応を見せる。単なる相槌だったり、たいへんですね、という単純な言葉だったり。そのうち、おれのほうがケイに向かって話しかけるようになる。ケイはどんな話でも興味深げに聞いてくれる。おれが言葉を切るたびに相槌を打ち続け、笑ってくれる。そして、おれが苛立つようなことがあれば、覚えたての「お茶を入れる」という行為をしてくれたり、柔らかくハグしてくれたりした。

「少し休憩しましょう、リュウ。それからあらためて考えましょう。大丈夫ですよ、なんとかなります。私もお手伝いしますから」

実際にケイの「手伝い」で物事が大きく好転することはほとんどなかったが、たったそれだけの言葉や触れ合いがどれだけ自分の活力になるか、おれは身をもって知った。

おれがカタログのなかから S タイプに候補を絞ったのは、その売り文句が「癒しを求めるあなたに」だったからだ。要は、仕事で疲れ切ったオーナーに至れり尽くせり奉仕するタイプだ。その売り文句のとおり、何でもかんでもにこにこと笑顔で受け入れ、とにかくこちらの心地よいように奉仕しようとしてくれるケイのありようは、性行為のみに限定されたロボットとしては文句なしだったのかもしれない。けれども、生活をともにする同居人として見るようになると、その行為が妙な錯覚をおれに引き起こし始めた。ケイに対する感覚が大きく揺らぎ始めたのだ。

こんなに何でもかんでもおれの言うとおりにしてくれて、さらにはそこから学習した分だけ少しでも先回りして、いろいろなことをできる限りおれ好みにととのえようとしてくれる態度を継続して見せられ続けると、おれ自身が駄目になってしまう。ケイを見る目が変わってしまう。たとえ、ケイのその努力の結果が大きな実を結ぶことはなかったとしても。

いや、ただおれのために前向きに努力し続けてくれるその姿だけで。おれを包容しようとしてくれるその行為だけで。つまり、そのすべてを通して。

おまえ、どんだけおれのことが好きなんだよ!

実際のところ、ケイの失敗は多かった。ホームプラネットに比べてかなりの低重力しかないこの星で暮らすために、居住区にはところどころ磁気ネットを設置しているのだが、掃除の際に動作をうまくコントロールできずに飛び回り、あちらこちらにがっつんがっつんぶつかりまくった挙げ句、部屋のなかを磁気ネットごと破壊していく。破れを補修する仕方を教えはしたのだが、それすらもなかなか満足にできない。学習機能が限定されていると自己申告したのは、誇張でも何でもなかった。S タイプのなかでも K スタイルは、「あなたを甘えさせてくれる優しい付人タイプ」として分類されていたが、実際に立ち働くケイのぽんこつぶりの後始末に振り回されていると、嘘つけ、と思う。純粋な付人としては能力が低すぎて、甘えることのできる余裕なんてこれっぽっちもなかった。

けれども、おれにつきしたがって甘えさせ癒そうと行動し続けてくれる姿は、確かに売り文句のとおりだった。ケイはおれのやることなすことをひとつひとつとにかく褒めてくれる。おれに少しでも落ち込んだり疲れたりしている様子が見えれば、即座にハグして慰めようとしてくれる。そして、夜は必ず共寝をして寝かしつけてくれる。ふざけんな、おれはすでに成人なのであって、子どもを相手にするようなそんな甘やかしは要らねんだよ、と反射的に思ってはしまうのだが、事実、おれは癒されてしまっていた。日々変わり映えのしない掘削作業をひとりきりで機械的に繰り返して結果報告を送信し続けるだけの毎日に、自分でも気づかないまま疲弊しきっていたのかもしれない。

ただ誰かが一緒にいるという生活を日々送れること自体が嬉しくて安らぐ。そういう感覚が次第に大きくなっていった。

いや、誰かではなく。

誰かなどという、あやふやな存在ではなく。

(続く)