|

暗号を入力しスイッチを入れると頑丈な扉はゆっくりと開いた。敷居をまたぎこしてゲーアンはひんやりとカビ臭い小部屋に入った。薄暗い空間のなか小さな天窓からが差し込んでいて中央にある書台を照らし出していた。

「これが探していた『連結書』でしょうか?」

不安の響きをたたえた助手の声にゲーアンはあえて力強くうなずいた。

「間違いあるまい――あの古書に書かれた通りならこの書がわれわれの世界を記述した者たちのもとへ導いてくれるはずだ」

老教授は風変わりな装幀の皮表紙に手をかざすと傍らの若者に声をかけた。

「手はずのとおり……おまえは後にのこって誰もここに立ち入らぬように見張ってくれ」

「心得ています。行政委員会の連中は一歩たりと中に入れません――どうかお気をつけて、教授」

「ああ、遠からずかならず戻ってくる」

ひとつ深呼吸をしたあと表紙に手を触れると彼の身体は溶け去るように書物に吸い込まれた。

*

見慣れぬ簡素な様式の部屋に彼はいた。いっぽうの壁に書棚がならび、奥にはこちらに背をむけて座っているひとりの男の姿があった。彼の操作しているゾニ社会ではついぞ見かけぬ奇妙な機械がどうやら文章の作成のためのものらしいことをゲーアンはただちに見抜いた。目の前にあるその表示装置に男の入力する文字がつぎつぎと現れていたからだ。

音をたてぬようにしてそっと背後から近づき、肩越しにゲーアンは男の書いている内容を覗きこんだ――。

『懐中灯の光を彼は先ゆく助手の背負い籠にあてた。まぶしさに一瞬みじろぎしたものの別段異常を感じてはいないらしくカナリアは身体の羽をふくらませて鳥籠の底に糞をたれた。とはいえ万事に慎重な老書物士はかさばる呼吸装置を外すつもりはさらさらなかった。

やがて洞窟の闇の先にうっすら明かりが見え始め、まもなく彼らは午後の陽射しに照らされたすり鉢状の火口を眼下に見ていた。ゲーアンはふりむき一行の最後の一人が暗い裂け目から姿を現すのを確認した。グロテスクな酸素マスクを装着したその姿はまるで地底から這い出したばかりの異形の怪物のように見えた。

――確かにわれわれはここ地上では異世界からの侵入者にちがいない。ゲーアンは思った。かつて書法の秘密を発見しすべての必要な物資を『書物』に記された『世界』から手に入れられるようになったとき、ゾニ人はその知恵を独占すべく地底世界へ隠れ潜んだのだ。それから数百年――地上とは一切の関係を絶って独自の文明を築いてきた彼らは地の底で自らを神と見なすほど傲慢な存在となった。それがいまになって地上の人間と一蓮托生の運命にあることを思い知らされるとは……。老教授はその皮肉に微かに苦笑した。

「風向きがこのまま変わらないことを願って北の方角へ進むべきかもしれない。おそらく十ミユほど離れれば観測に支障ないはずだ。念のため火口から出るまでマスクをはずさぬこと。これが最後の登りだ。もうひと踏ん張りしてくれ」

乾燥しきった深青の空に立ち上る白い噴煙を見上げつつゲーアンは励ますように言った。いかに若いとはいえ重い観測機材を背負って遙かな地底の道を這い上がってきた助手たちの疲労困憊ぶりはあえて惟るまでもなかった。

*

火山を望む荒野のただ中にキャンプを設営し観測機材を組み立て終わるころにはすでに日が暮れていた。西の地平を彩る茜の残光が消えさるのを待ってゲーアンは助手たちに分光器につながる赤道儀の制御装置へ一連の座標の入力を指示した。忠実で有能な彼らのひとりが作業の終了を報告に来たついでに好奇心を抑え切れぬ様子で聞いた。

「完了しました。……教授、よろしければ教えてください。これらの星々は何か特別な存在なのですか?」

「ああ、すべて地上の人々が言うところの『準星』だよ。彼らは技術レベルこそわれわれに及ばないが天文学的知識は当然ながら豊富だ。それらは非常に遠くにありながら異常に強く輝くことで知られている……」

教育者としての使命感にかられ、あえて周囲の若者たちに聞かせるように教授はつけくわえた。

「これらの天体は遠方にあるためそれらが発する光は間近の若い銀河周辺の星間ガスを通過する。したがってそのスペクトルを分析することで電磁波とガス分子の相互作用の強さの微量な変化を知ることができるのだ……」

唐突に説明をやめてゲーアンは助手たちがもはやそれ以上質問をせず黙々と作業のつづきにとりかかる姿を見守った。老人の唇は引き締められ眉根にかすかに皺が刻まれていた。

ゾニの社会は結束を高める情報の共有と同時に厳格な秘密主義をその特徴としている。『書法』はあまりにも強大な力を与えるがために、たとえ『書物士』といえどすべての秘密に通じているわけではなかった。知識は権力に伴うものであり、最も重要な情報は市の行政委員とゲーアンに代表される一部の研究施設の責任者のみが掌握していた。これらの若い『書物士』たちは急遽地上への調査隊にくり込まれ、以後何も知らないままただひたすらにゲーアンの命令にしたがっているだけなのだ。

観測は夜を徹して続き、すべてが終了したときにははや白々と夜が明け始めていた。助手たちの労をねぎらい、乾板に記録されたスペクトル写真を受け取ると脱力した様子で寝袋にもぐり込む彼らを後目にひとりゲーアンは分析を開始した。

*

すでに日は中天高く昇り、まだ寝たりぬ様子で若者たちが起き出してなお、この精力に満ちた老書物士はいまだ疲れの色を見せず計算尺の操作に没頭していた。

「教授……不眠不休ではお身体を壊してしまいます。いったんお休みになられたらいかがです?」

ようやくゲーアンが一息ついたのを見計らって助手のひとりが声をかけた。しかし彼は首をふりぎゃくにいぶかしむ全員にただちに自らのもとに集合するよう命じた。

「結論がでた。もはや疑う余地はないようだ。ことここにいたればいかにあの市長が情報を統制しようと無意味というもの――」

老人は痩身その場に立ち上がると若者たちを眺め渡して言った。

「みんな、事情も知らないのにここまでついてきてくれた。おかげをもってわれわれの使命は完璧に果たされた。諸君の労に報いるためいったい何が起こっているのかをいまから話して聞かせよう――いや、心配にはおよばない」

ゲーアンはどよめきを鎮めるように手をあげた。

「べつに忠誠心を験そうと罠をかけているわけではない。これがゾニ社会の存続にまつわる問題であるからこそ、その成員である諸君には当然知る権利があるのだ……さしずめ諸君もおそらく少なからぬ質問が喉からでかかっていることだろう」

並の教官であれば若者たちはそれでもなお疑ったに違いない。しかしゲーアンに対する彼らの信頼はあつかった。

「教授、そういうことでしたらそもそもの初めから話していただけますか? わたしたちは五里霧中で――なぜ急きょ地上へ出て準星などを観測するよう命じられたのかまるで見当がつかずにいるんですから」

最年長の助手がそう切り出した。

「わかった……最初から順をおって話すとしよう。事のおこりはもっとも古い時代に書かれた『世界』のひとつに異変が現れたことにある……」

*

会見の相手に権力を誇示したいとき彼はその地位の象徴である黄金の胸飾りをこれみよがしにまさぐる癖があった。しかしそんな示威など自他ともにゾニ最高の『書物士』と認めるこの老人にはまるで効き目がなく、そのうえもちこまれた問題自体どうやらゾニの未曾有の危難を予感させるものであったから、このでっぷりと太った市長は役職についてからの長い年月ではじめて執務室の豪華な椅子をひどく居心地の悪いものに感じはじめていた。

「……いったいあんたは何のことを話しているんだ? 学長」

「だから物理定数のことだよ。きみもいやしくもゾニの市長であるなら『書法』の基本ぐらいは知っているだろう?」

市長は自らの学生時代、親の影響力でなんとか切り抜けた数々の進級の試練を久しぶりに不穏な気持で思い出した。

「もちろん……もちろんわかっているさ。ただ念のために説明してほしいのだ――あまりに重大な問題なので、その、正確に理解したいのでね」

一瞬鷹のような目で相手のかなつぼまなこを睨みつけると、ゲーアンはため息をひとつつき、執務室の厚い絨毯のうえを行きつ戻りつしながら説明した。

「すべての『書物』は独自の首尾一貫した『世界』を記述している。その記述に矛盾や欠落があればおそかれはやかれ『世界』は崩壊してしまう。そのために『書物士』は厳格なルールにしたがって『書物』を記さねばならない。そしてなかでも最も基礎的で重要なのは『物理定数』に関する記述だ」

ゲーアンはデスクのうえの美しく飾られた文筆道具を無造作に押しのけ、市長の前に一連の数字が並んだ一枚の書類を置いた。

「なんだ? これは?」

あやうく転がりおちそうになった巨大な紫水晶の文鎮をあわてて受け止めながら市長は訊ねた。

「『不可触の数値』と呼ばれているものだ。――万有引力定数、光速度、ニュートリノの質量、弱い力および強い力の結合定数、電子と陽子の質量比……それらは物理法則を記述する方程式に含まれなおかつ現実の実験によってしか決定できない数値――つまり物理定数だ」

「ああ、『物理定数』ね。そう……それぐらいはわかっている」

「ほんとうに理解しているのかな? ではなぜ『書法』ではそれらを『不可触』と呼ぶか説明できるかね?」

「き、きみはわたしの学力テストのためにここにきたのか?」

ゲーアンは急にこの小心者の市長をこれ以上相手にすることに虚しさを感じた。

「――失礼した市長。正確なご理解を望んでいるのでね……わたしの経験から話そう。自らを過信した未熟で経験の足りない『書物士』がしばしば犯す誤りはここに並んだ数値のどれかを改ざんして風変わりな『世界』を記述してやろうと企むことだ。だがそれらの企てはほぼ失敗する。なぜならこうした物理定数をほんの少しでも変えてしまうと居住可能な世界が成立する条件が失われてしまうからだ……。その許容範囲はほんとうにデリケートで、例えば重力に対する弱い力の比率がわずか十のマイナス百一乗変化しただけであらゆる生命が存在できなくなるほどだ。それだけ微妙なものだからこそ『書物士』はそれらに一切手を加えずにただ右から左へと書き写すように努めている。もともとゾニで初めて『書物』が記された昔から『不可触』のデータとしてそれらはあらゆる『書物』に引き継がれてきた。言い伝えではそれらは最初の『書物士』であった偉大なエストラスが現実の宇宙の物理定数をそのまま書きうつしたものとされている」

「ふむ。つまりその中のひとつが――ええっと、きみがさっき言っていたのは……?」

「『微細構造定数』」ゲーアンは冷たい口調で応えた。

「その微細……なんとやらが問題なのか?」

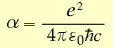

「そのとおり。『微細構造定数』は以下のように定義される。

ここでeはひとつの電子の電荷、c は光速度、 はプランクの定数、 はプランクの定数、 は真空の誘電率であり、この宇宙ではαは約1/137の値をもっている。簡単に言えばそれは核力に対する電磁気力の強さを定めている定数だ。まんいちαが変化するとすべてに芳しからぬ影響がある。小さくなれば原子相互の結合力が弱くなり生命を形づくる高分子が今よりはるかに低い温度で分解してしまう。また大きくなればプラス電荷をもつ陽子間の反発力がそれをひきとめようとする核力をうわまわり、あらゆる原子核が存在できなくなる」 は真空の誘電率であり、この宇宙ではαは約1/137の値をもっている。簡単に言えばそれは核力に対する電磁気力の強さを定めている定数だ。まんいちαが変化するとすべてに芳しからぬ影響がある。小さくなれば原子相互の結合力が弱くなり生命を形づくる高分子が今よりはるかに低い温度で分解してしまう。また大きくなればプラス電荷をもつ陽子間の反発力がそれをひきとめようとする核力をうわまわり、あらゆる原子核が存在できなくなる」

市長の額ににじんだ脂汗を見ながらさらに彼は続けた。

「それだけではない。微細構造定数は核反応に著しい影響を及ぼす。たとえばαが0.1を越えると太陽そのものの核融合反応が止まってしまう。そうした世界は永遠に闇に閉ざされることになる……」

しばらく沈黙が執務室を支配した。やがて咳払いひとつ、むりやり声を絞り出すようにして市長が訊ねた。

「訪ねてきたわけはそのことかね? きみはそのαとやらの変化がわれわれの記述したすべての『世界』でやがて起こるかも知れないと言うのか?」

「いや、変化はすでに起こっている。ゾニのもっとも古い『書物』の一部でね」

「それはまさに非常事態じゃないか? その変化が他の『世界』にも起こり、そこの住民からの物資の流入が滞ったら……最終的にはゾニ社会の存亡にかかわる。きみたち『書物士』はそんなときのためにいるのだぞ! 市は予算の多くをきみたちの研究機関につぎ込んでいる……」

「まだ話はおわっていない。市長、落ち着いて静かに聞きたまえ。わたしはもっと悪い知らせをもってきたのだからね」

「もっと悪い? それ以上悪い知らせがあるとでも……?」

「『書物世界』の連鎖的な崩壊はおそらく避けられないだろう。そしてそれにとどまらず――それらの物理定数が現実の宇宙から引き写されたものである以上――われわれの世界でもまた同様な変化が起こっていてもおかしくはないのだ」

「いったいなにを言っている?」市長の声はささやくように小さくなっていた。

「『書物』の変化はすべての終焉のはじまりにすぎないのかも知れない、ということだよ。実際にすでにわれわれの宇宙での電磁気力の変化を検出すべく実験を行った仲間がいる」

「……結果は、どうだったんだ?」

「統計的に無視できない結果を得たとの報告があがっている。とはいえ、いまのところ疑いのない結論を出すには至ってはいない」

市長の顔から血の気がひいた。

「……わ、わたしはどうしたらいい?」

「まず事実を確認するべきだ。地上への観測隊の派遣を命じてくれ――微細構造定数は非常に小さい値であるため実験では観測誤差と見分けをつけることが難しい。現実のマクロな宇宙を観測するのがいちばんいい方法なのだ。たとえば準星からの光を観測することで星間ガスにそれが吸収放出される際のスペクトルから電磁気力のわずかな変動も見つけだすことができる――」

*

「……そしてやはり宇宙全体で電磁力がわずかずつ増大していることをつい先ほど確認したのだ。このまま事態が進めばわれわれの太陽の寿命がつきるのも時間の問題だろう……」

ゲーアンが話しおえると、一同のなかに深い沈黙がおりた。呆然とした表情で顔を見合わせる中、さきほど切り出した年長の助手が青ざめた顔でふたたび口をひらいた。

「わからないことがひとつあります――『書物』に書かれた定数がどうして変動してしまうのでしょう? いったん記述されたならそのままの値でいるべきでは?」

老教授はうなずいた。

「もっともな疑問だ。じつのところそれらの定数は『世界』がスタートしたときの条件を定めるものにすぎない。いったん存在させられたのちは各々の『世界』はそれ独自の運命をたどる。その結果定数もまた変化するということもありうるだろう……」

「しかし――独自の運命と言っても、いったい何がそれらを変化させているのでしょうか?」

「はっきりとはわからない。われわれは『世界』を記述するにあたって単に定数を並べているにすぎないのだし、それらの相互の関係を支配する力については根本的には無知だからね。ただ、わたしは『隠れた定数』の可能性を考えている……」

「『隠れた定数』――とは?」

「もともと定数とはある物理現象をあらわす方程式に現れる、いわば『われわれのこの世界』の特性を示す数値だ。十分精密な定数の値を知ればその現象がどう発展していくか正しく予言することができる。とはいえ必ずしもそれが根元的なものであるとは限らない……ある場合は偶然が、あるいはある場合は数理的必然性が、それらの定数をそうした値になるようあらかじめ定めているのかも知れない。――そう、たとえば落下速度と時間の関係を表す式のなかにもある定数がでてくる……」

「v = gt……つまり重力加速度を表す定数gですか?」

「ああ。gはどんなに数式を操作しても定まらない――実際に落下する物体を観測して値を決めるほかない『物理定数』だ。だが実際にはg自身はあらゆる条件に普遍的に適応できる基本的なものではない」

「おっしゃることがわかってきました。gはたまたま地球のごく地表に近い部分でだけ有効な定数ということですね。それは地球の半径と質量という偶然的な条件、そして万有引力定数Gによって決まる数値ですから」

「その意味で落下の法則を表す方程式にとって万有引力定数Gはいわば『隠れた定数』と言える。地表近くという局所的な条件でのみ有効な重力加速度gに対してG自身は全宇宙を通じて一定である基本的な定数として知られている。だが、それがなぜその大きさであるか?の理由はじつはわれわれにはわかっていない。つまりGの値をたまたまいまの値に定めている、さらに根元的な法則と『隠れた定数』が存在するかも知れない――。

考えてみたまえ。『不可触のデータ』に含まれる定数は数十におよんでいる。これらすべてが根元的なものであると思うのはむしろ無理があるだろう。だからこそ物理学者たちはこれらの定数を導き出せるようなより基本的な方程式を見つけだすべく日々努力している。それが報われる日は遙かに遠いだろうし、そもそもそんな日が果たして来るかどうかわからないが――彼らの最終的な夢はあらゆる物理法則がたったひとつの方程式と唯一の万能の『定数』へと還元されることである、と言ってしまっていいかもしれない」

見つめる助手たちの目をひとわたりみまわしてゲーアンはつづけた。

「もしもこの万能の『定数』を含む根元的方程式が存在し、それが他の諸定数を変化させつつあるとしたら――『書物世界』と、それがモデルとしているわれわれ自身の宇宙に、こうした事態が起こっていても決しておかしくはない……」

それまで黙って聞いていた女性の研究員がはじめて口をひらいた。

「でも相手がそうした隠れた『定数』であるなら、わたしたちにできることは何もないんじゃないかしら? もうすべてお終いなんですか?」

わずかにためらってからゲーアンは言った。

「変化は世界のすべてに及ぶものでありその基本的なメカニズムもわれわれには未知だ。ただ……」

「――ただ?」

答える老教授の声はめずらしく確信を欠いたあいまいな響きがあった。

「われわれゾニの社会は『書物』を記述し別の『世界』を創造することで繁栄してきた。だが――われわれ自身の『世界』はどうなのだろう? さらに上位の『書物士』によってしたためられた『書』――いわば『ゾニの書』が存在しないのだろうか?」

あっけにとられた一同の沈黙の後に彼はつづけた。

「そう、ご承知のとおりだ。市の行政委員会はそんな異端の学説を言いふらす連中を長年弾圧してきた。だが市ホールの地下深くに秘密の小部屋があり、そこに『ゾニの書』が隠されているという彼らの伝承を誰も頭から否定はできない。そしてもしそれが現実に存在するなら――われわれにはまだわずかながら希望がある」』

――そこまで書きすすめ、ほっとため息をつくと凝った首筋を揉みほぐすようにしながら男は振り向いた。ゲーアンは用心深く数歩さがると相手の反応を見守った。

「……ようこそ」

格別驚いた様子もなくそう言うと、男は立ち上がって隅のソファーをしめした。

「『連結書』にたどり着くまでさぞ苦労されたでしょう。そんなところに立っていないで、どうぞお座りください」

ゲーアンは油断なく男を見つめながらも腰を下ろしあらためて訊ねた。

「『ゾニの書』を書き記した『書物士』はきみかな?」

「まあ、そうです。こちらでは『書物士』という言葉はつかいませんがね。言い忘れました。高本と申します。お見知りおきを」

「ゲーアンだ。どうやらすでに訪問を予期していたようだね。わたしはきみに訊ねたいことがあってここにやってきたのだが……」

「わかっています。なにしろ作者ですから。なんなりとご質問をどうぞ」

「それでは聞こう。高本くんとやら――きみはなぜわれわれの世界の微細構造定数を変動させ、われわれを滅ぼすような非情なことをするのだね?」

高本は困ったように唇を歪めた。

「すいません。話を面白くする必要がありまして……少し大げさに書いてしまいました。

この物語はじつはまったくをもって荒唐無稽なものです。仮にたったいま微細構造定数が大きく変動したとしてもその影響が太陽表面に、そして地球におよぶまで数万年という時間がかかるはずです。その間ゾニ社会が滅ぶべき要因など他にいくらでもあげられるんじゃありませんか?」

「確かにそのとおりかもしれない。だが例えそうでも――外部にいてなんの危険もない立場のきみが、あえて書物のなかに宇宙論的な危機を記述することでその住民に脅威をあたえているという事実は間違いない。まんいちそれが必要だったとしても、いやしくも『書物士』であるなら自ら著した『ゾニの書』をさらに書きつづけて、われわれの『世界』をふたたび安定に導く責務があると思うが、どうかね?」

「さすがに人格者でなるゲーアン先生、おっしゃることはもっともです。しかし残念ですがそのご希望にはそえないと思うんです。たしかに『ゾニ』を救うあなたの冒険譚はこの先いくらでも面白いものになりそうな予感もあるのですが……なにしろこの短編が連動している白田英雄氏の連載コラム『宇宙論』自体が終了してしまうのでね。ここで筆を置かなければなりません。すいませんがやむをえないのです」

「するときみはわれわれゾニ人全員を微細構造定数の増加するような不安定な宇宙になげこんで、そのままほおっておくつもりなのかな?」

「まことにお気の毒と思います。しかし……その運命はわたしもまた一緒なのかもしれませんよ。この現実の宇宙で同様な定数の変化が起こってはいないとは言いきれませんからね。例えば――1999年以来、ケンブリッジ大のJ.D.バロウたちは実際にクエーサーからの光を観測して微細構造定数の増加が起こっている可能性があると報告しています。そう……物語のなかであなたが展開している『隠れた定数』についての議論はこの宇宙でも当然ながら妥当するわけです」

「きみたちもまたわれわれと同じ運命にある、と?」

「そうです。なにより――われわれのこの宇宙がさらに階梯の高い別の世界の住人が書き記した『書物』ではないという保証など、もちろん、どこにもありはしないのですから」

「ふーん、なるほど……だったらやることはひとつしかないな」

ゲーアンは断固たる意志とともに立ち上がり宣言した。

「わたしに協力してほしい。捜し出すのだ」

高本淳は目をぱちくりして訊ねた。

「捜し出す――って、いったい何を?」

「もちろん、きみの『世界』を記述した『書物士』のところに通じる『連結書』だよ!」

「いや、しかし、そんなものあるとは思えません。それに、たとえ仮に存在したとしてもおいそれと見つかるわけないでしょう……」

「やってみなくちゃわからんさ。それに――この冒険譚は必ずや興味深いものになるにちがいないじゃないか!」

「ちょっと、ちょっと。強引だな。あんたわたしが創り出したキャラにすぎないはずでしょ?」

うむを言わせず相手の襟首をつかむとこの精力的な老人は部屋の扉を蹴り開け、まだ見ぬ新世界へ『連結書』を求めて力強く踏みだすのだった。 完 |