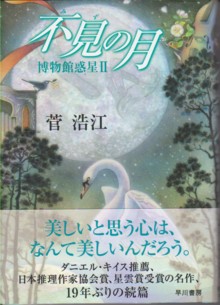

- 菅浩江著/佳嶋装画

- ハヤカワSFシリーズ Jコレクション

- 1700円

- 2013.10.25発行

東京湾に新設された超巨大フロート建造物“プリン”のメインテナント“サロン・ド・ノーベル”には、美容に関するすべてが収められていた。

理想の化粧品や美容法を求めて彷徨う“コスメ・ジプシー”たる岡村天音は、大学の先輩が生まれ変わったような肌をしていることに驚く。彼女は“美容+医療”を謳う革新的な企業コスメディック・ビッキーの“素肌改善プログラム”を受けたというのだが……。

やがて“ビッキー”は、アンチエイジング、身体変工などの新商品を次々に発表し、人々の美意識、そして生の在り方までを変えていく、驚愕の連作短編集。

登場人物は、アスリートだったり、一世を風靡した元歌手のおばあさまだったり、ビューティコンテストの優勝を狙う整形美女だったり、若作りの一般人だったりと多彩ですが、各短編の登場人物とその物語は独自の世界観で緩やかに繋がっていて、知らぬ間に菅ワールドを堪能することになります。

題名は、本文中に紹介のあるとおり、長唄「京鹿子娘道成寺」の“誰に見しょとて 紅鉄漿つきょぞ”から。“コスメディック”は、コスメティクス+メディックの造語。

冒頭と各章のはじめに適宜挿入された太古バージョン。太古の昔から化粧(刺青も含む)がどのような意味と価値を持っていたかが語られ、現代の化粧や整形美容のあり方とシームレスに繋がっていくところは上手いですね。太古の呪術的な意味合いの根拠が現代科学で呈示されたり、その反対もあったりとSFファンでなくてもニヤリとするところです。

肌をいったんターンオーバー(新陳代謝)させてから新しい化粧品を使うというのも、なるほどと膝を(笑) 30年以上前から実際にやっている化粧品会社があって、うちのカミさんも薦められて試してみたんですが、最初の段階で躓いて(肌荒れが酷かった)その化粧品を使うまでは至りませんでした。

自傷行為を扱った「シズル・ザ・リッパー」も興味深いです。太古の昔から、人間は身分証明や呪術的目的のために皮膚を傷つけ(身体の一部を変形させ)てきました。

V・ブラムは美容整形と自傷者を並べて論じていて、“心の内部が切断される恐怖を、身体という外部を切断することでコントロールする”、“自傷行為(美容整形)を通して、「社会秩序や制度や家族生活の構造・精神を失望や断片化から保護する」のだという”。とすれば、静瑠が人工鰓を選択し、トシがリルと同じ道を選ぶのは必然だと思いますね。

香りのアイデアとしては、どんな化粧品を混用しても変な香りにならないようにする基材〈ステラ〉が凄いです。コスメの分野だけではなく、全ての臭うものにも応用が効き、介護施設などでも使われる〈メディカル・ステラ〉は、尿臭も和らげる効果があるという優れものです。

一般的なアロマとか香りについてまとめてみました。「アロマ・ハーブ・精油」

また“コスメディック・ビッキー”の産みの親=社長の娘で、イメージキャラでもあるリルが、不幸な事故(?)により皮膚が損傷し、それ故に皮膚感覚が鋭敏になるところは、ありそうで上手いですね。『第三の脳――皮膚から考える命、こころ、世界』によると、皮膚は、脳・消化器官と並ぶ思考回路で、色を識別し、電波を発信し、情報処理を行うそうですから。

このアイデアと、皮膚に異物が混入しているが為に良く“見る”ことができる〈炭埋み〉から、〈日留子〉と〈日見子〉へと続く異能の系譜との対比も見事でした。

さて後篇では、ゲストインタビュアーとして「枝角の冠」で、第3回ゲンロンSF新人賞を受賞された琴柱先生にご参加いただくことになりました。

こちらでもよろしくお願いします。

琴柱先生は、菅浩江先生の著作のどういったところがお好きなんでしょうか。

《博物館惑星》の中で印象的だったエピソードに「手びねりのカップで良いものが出てきたのだけれども、由来が分からなかったので詳しく検査してみたら20世紀に家庭用の炉で作られた物だった。」というものがあります。

私は元々アンティークが好きだったのですが、このエピソードで《博物館惑星》の時代には20世紀末〜21世紀初頭に生きている私たちはアンティークの時代の住人になっている。たとえば今の私たちが17世紀のチェンバロが展示されているところを見るように21世紀を見ることができる場所が博物館惑星であり、学芸員たちなのだ、と思うと、一気に親近感が湧きました。

菅先生の作品には伸ばした手の先にあるような身近さとSFのギミックが同居していて、若い頃の私にはとても親しみやすかった。海外SFを読むときには背伸びをして分かったような分からないような顔をしていた年頃だった時にも、素直に登場人物に感情移入して読むことができました。

まさに神は細部に宿ると。

以前、“『誰に見しょとて』が前から気になっていた”とうかがったことがありますが、それはどういったところでしょうか。

最近の美容業界は大きな変化を遂げていて、加齢による容貌の変化や肥満などの要素をプラスに捉え、生まれ付いての肌の色などの個性を生かしてパワフルに振る舞うことがトレンドになっていると感じています。

AIモデルの顔にほくろやそばかすがあったり……

自分を加工したいという欲望と生まれ付きの個性こそが美であるという価値観の間に矛盾が生じているように思える。もし今のような世相でコスメティックと未来というテーマに取り組むとしたら、菅先生はどういったアプローチをされますか?

自分を信じるか、他者の目を信じるか――究極はそこにいきつく話になると思います。

生まれつきを個性として誇れる人は、自分を加工したいとは思わないでしょうし。自分的にはこれでまあまあと思っていても、他者の意見や風潮に左右されやすい人は、さらなる上を目指すでしょうし。

技術の進歩や人々の考え方が、美容整形の敷居を低くしました。敷居をまたがない理由も、軽々と乗り越える理由も、結局は自分自身の中にあります。

私のいつものアプローチだと、「個性を恥じず武器にして見える人が、実は自分自身ではすごく無理をしていて、コンプレックスの裏返しがある種の攻撃や開き直りのように変じて個性をひけらかしているように受け止められている」という悲劇から始まる話でしょうかね。「私は太っててもいい! ほら、こんなに元気いっぱい」とか言いながら、実は「必死でダイエットするのはみっともないし、どうせ痩せられない」と、うじうじしてる人、とか。SF的に「こんなに簡単に即座にスマート!」なものが出てきた時、その人物はどんな選択をするか、小説にして考えてみたいですね。

『他者の意見や風潮に左右されやすい』ことが上を目指す理由になる、という部分が興味深いです。『誰に見しょとて』のリルが究極の美少女として扱われつつも、プラスチックみたいにツルッとしていて悪意のない存在だったことを思いだしました。

そのお話だと「太っていてもいつも前向きな○○ちゃんが好きだったのに!」「あなただけの個性の魅力をどうして捨てちゃうの?」という周りからの目線も絡んできそうで、人間の業深さを感じます。

美容とコスメは常に技術の最先端を要求されるのに、同時に地面にべたっと貼り付くような部分があるのが興味深いですね。

目線というか注目点が、オールドSFファンの私と作家志望の琴柱さんとでは、全然違うのが面白いです。化粧に対する女性目線も鋭いし。私らの年代の男性は化粧には詳しくないし、そもそも自分で化粧したことがないので……(汗;)

- 菅浩江著/十日町たけひろ装画

- 早川書房

- 1800円

- 2019.4.25発行

地球の衛星軌道上に浮かぶ巨大博物館苑――“アフロディーテ”。そこには、全世界のありとあらゆる美術品、動植物が収められている。

音楽・舞台・文芸担当の“ミューズ”、絵画・工芸担当の“アテナ”、そして、動・植物担当の“デメテル”――女神の名を冠した各専門部署では、データベース・コンピュータに頭脳を直接接続させた学芸員たちが、収蔵品の分析鑑定・分類保存をとおして、“美”の追究に勤しんでいた。

そんな博物館惑星に赴任したばかりの新人自警団員・兵藤健は、同じく新人で、総合管轄部署“アポロン”配属の尚美・シャハムらとともに、インタラクティブ・アートの展示管理や、強欲な画商などにまつわるさまざまな事件に対処することになるが……。

注1(以下ネタバレにつき白いフォントで)

文中で芸術家のワヒドの語る“新物質主義の行き着く先は、物質の滅びです。会期が終わって目の前からモノがなくなる。もしくは途中で潰れてしまう。失われたものはよりいっそう美しく貴重に思えるし、思いっきり好き勝手をしたという過去の充足度と比例して寂寥がつのる。喪失感という負の感動もまた、滅びの美学という芸術の賜物です。”は、ワビサビの伝統がある日本人には馴染みが深いかもしれませんね。オールドSFファンには、光瀬龍先生の「滅びの美学」でさらになじみ深い(笑)(ここまで)

三男が大学で美学の入門書を読んで感想を書くというので私も読んでみましたが、美学って科学に近しいんで驚きました(日本でいう美学はまた違いますが)

ヤン・ウェイ氏のインタラクティブ・アート「黒い四角形」は芸術作品なんだろうけど、黒い微細な粒を均等に詰めた球体に「宇宙の熱的死」と名付けるのは芸術ではない気がする。難しいなあ……

- 菅浩江著/十日町たけひろ装画

- 早川書房

- 2000円

- 2020.8.25発行

アフロディーテの自警団員・兵藤健は、同期の総合管轄部署の尚美・シャハムらとともに、創立50周年記念フェスティバルの夜、国際的な贋作組織の摘発に臨む……。

注2【粗筋】(以下ネタバレにつき白いフォントで)

後半での<ダイク>(「第九」の意味もあるかな)の発言がそのまま粗筋になってます。

“私は、一節のメロディが盲人を楽しいステップへ誘うという出来事を経験しました。五十年前の絵が老人の魂を解き放つのを目の当たりにしました。ひとかけらのオパールが真実の愛を見抜くところにも居合わせました。本当の気持ちを表現しきれない不器用な父親が、美術の力で娘に語りかけるのも見ました。つい最近は、たった六時間で、頑迷な若者の心が絵画によってほぐされたこともありました。”

(ここまで)

注3【以下別ページリンク】

『歓喜の歌 博物館惑星Ⅲ』(菅浩江著)関連。第九の話とか『人工知能のための哲学塾 未来社会篇』の紹介

注4【琴柱さんの補記】

ここでのインスタレーション作品はJason de CairesTaylor氏による作品など、オンラインの映像作品とはyoutubeで発表されているショートフィルムなどをイメージしています。西島大介がVOCALOIDとのコラボレーションを行ったショートアニメ 『のぼれ!進め!高い塔』もyoutubeで公開されました。

- 菅浩江著「海底図書館 博物館惑星余話」所載

- 早川書房

- 1200円

- 2020.10.1発行

『博物館惑星ⅡⅢ』は、博物館惑星と芸術そのものに関する物語と、その関係者の織りなす物語〜尚美のツンデレも(笑)〜、もうひとつは健が<ダイク>を芸術と人情の機微がわかるAIとして育てる任務の計三つのストーリーが絡まっていると思いました。

いみじくも<ダイク>が語ったように“人の心を変えるのは、人の心である。”とか、“けれども、生物たる人間は時代を超えることが出来ません。ですから心を動かすもっとも有効な装置として、芸術が自然発生したと考えます。製作者の魂が静かに香り続け、鑑賞者の魂がひそかに谺する、そうして人々の心をさまざまに揺り動かす。それが芸術です。芸術は人間の魂の代弁者です。”という論点と上記の注1の視点も考慮して、芸術とは何かと色々考えてみたのですが……。難しいですね。

人類が滅んでしまった遠い将来、AIが創造した作品を、別のAIが「これは芸術である」と判断した場合、それは芸術なのでしょうか?

私はそれも芸術であると思うのですが、菅先生はどう思われますか。

なるほど「装置としての芸術」が、人間の思考にどう働きかけるかによって芸術の質も問われることになるのかも。

さて、琴柱さんもご質問があるそうですが……

「オリジナルとはナニカ」という問題に関わってきますね。

最初からWebや消滅前提で(ワヒドのように)作られたものならば、消え去るのは必然であり、作家の希望でもあるでしょう。

しかし、〈アフロディーテ〉の立場としては「消え去ったという事実は記録したい」のではないでしょうか。つまり「何が消え去り、そのことによって何が起こったのか」を記録にとどめると思います。

オリジナル作品が「ない」ことに意味を持つ作家であれば、公開当時の周囲の意見を集め、外堀から作品自体を想起できるようにするとか。

芸術に必要なのは何らかの変化であり、その変化こそが未来へ進んでいく証である、と私は考えています。

なので、〈アフロディーテ〉としてもその方針を貫いてほしいですね。

ありがとうございました。

まさか菅先生とコラボレーションを行うことになるとは夢にも思っておらず、とても楽しいインタビューでした。

琴柱先生、ゲストインタビュアーとして登場して頂きありがとうございました。

新作、お待ちしております。

菅先生、最後におうかがいしたいのですが、SFマガジンに掲載された上記「海底博物館 博物館惑星余話」のようなスピンオフ作品は、今後さらなる展開をされることはあるのでしょうか。

また、近刊予定及び現在執筆中の作品はおありでしょうか。

博物館惑星のシリーズは、どのようにしてでも続けられます。

〈余話〉も今回の「海底図書館」でだいぶたまってきたなあという本数になりました。

みなさんの要望と、早川が出し続けてくれるだけの売上があれば、書きたいですね。

そ、それはぜひとも売り上げ向上に協力せねばいけませんね(汗;)

今回はお忙しい中、インタビューに応じて頂きありがとうございました。

20周年・200号記念号に、菅先生のインタビューを載せることができ、良い記念になりました。

菅先生のさらなるご活躍をお待ちしております。

菅浩江ホームページ 電脳版プレアデス